Quantencomputer sollen künftig bestimmte Aufgaben schneller lösen als herkömmliche Rechner. Bleibt die Frage, ob sich der Aufwand dafür lohnt und sie tatsächlich mächtiger sind. Ein internationales Forscherteam mit österreichischer Beteiligung zeigt nun im Fachblatt „Science“, dass Quantencomputer, die direkt Quanteninformation verarbeiten, einen exponentiellen Vorteil gegenüber dem Status quo haben, wo Quantenzustände zunächst gemessen und dann klassisch verarbeitet werden.

Daten werden bisher klassisch verarbeitet und gespeichert – das gilt auch für alle Vorgänge, die sich in der Quantenwelt abspielen. Sobald man etwa den Quantenzustand eines Photons misst, liegt die Information darüber in klassischer Form vor. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, solche Quanteninformationen – etwa von Molekülen oder Magnetfeldern, die ja in dieser Quantenwelt „leben“ – durch Quantensensoren zu erfassen, mit Quantencomputern zu verarbeiten und erst ganz am Ende das Ergebnis wieder in die klassische – für uns erfassbare – Form zu bringen.

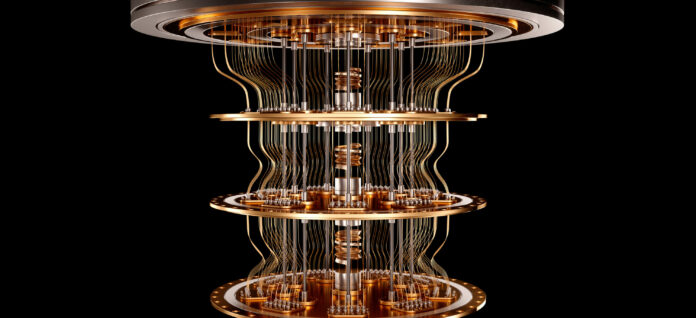

Weltweit arbeiten Wissenschafter an verschiedenen Lösungen zur Realisierung solcher Quantensensoren und Quantencomputer. 2019 hat ein Team von Google Quantum AI im Fachjournal „Nature“ berichtet, mit seinem 53 Quantenbits (Qubits) umfassenden Quantenprozessor „Sycamore“, der auf supraleitenden Schaltkreisen basiert, die angestrebte Überlegenheit von Quantencomputern gegenüber den schnellsten klassischen Computern („quantum supremacy“) erreicht zu haben.

So viele verschiedene Aufgaben auf den bereits zur Verfügung stehenden Quantenprozessoren auch schon verarbeitet werden – „das Problem dabei ist immer, dass man dafür erst eine Aufgabe von der makroskopischen Ebene auf die Quantenebene runterbrechen muss, um es am Quantencomputer berechnen zu können. Und am Schluss muss ich das Ergebnis auslesen und wieder auf die makroskopische Ebene bringen“, erklärte Richard Küng vom Institute for Integrated Circuits der Universität Linz, der gemeinsam mit Kollegen vom California Institute of Technology (Caltech) und von Google Quantum AI die aktuelle Publikation veröffentlicht hat, gegenüber der APA.

Statt zwei Mal diesen Flaschenhals zu passieren, haben sich die Wissenschafter angesehen, ob es einen Vorteil hat, wenn man bei der Datenverarbeitung gleich in der Quantenwelt bleibt und quantenmechanische Daten am Quantencomputer verarbeitet, also ohne Informations-„Übersetzung“. Dazu haben sie drei hypothetische Experimente ersonnen, bei denen es – ähnlich wie beim Spiel „Mastermind“ – darum geht, einen Code zu knacken.

Üblicherweise löst man eine solche Aufgabe, indem man ein Experiment macht (bei „Mastermind“ mit einer zufälligen Abfolge von Farbstiften beginnt), Daten erhält (bei „Mastermind“ die Info, ob Stifte in Farbe und Position richtig sind bzw. ob Stifte richtige Farbe aber falsche Position haben), und diese auswertet (wenn es die Aufgabe erfordert, mit einem Supercomputer), bis man ein Ergebnis bekommt.

Handelt es sich aber nicht um klassische Information (wie Farbe und Platz eines Spielsteins), sondern um Quanteninformation (etwa den Zustand eines Moleküls) und hat man einen Quantencomputer, kann man ganz anders vorgehen: Man muss nicht sofort messen und Daten in die klassische Welt übersetzen, sondern kann die Information in der Quantenwelt belassen und sie mit Quantenspeicher und Quantenprozessor verarbeiten.

„Wir konnten mit der heute zur Verfügung stehenden Hardware (dem ‚Sycamore‘-Quantenchip von Google, Anm.) anhand konkreter Probleme mathematisch beweisen, dass es wirklich einen Unterschied gibt und dass Quantencomputer aus exponentiell weniger Experimenten und Daten lernen können als bei der konventionellen Strategie“, sagte Küng. Konkret haben die Forscher mit 40 Qubits gezeigt, dass mit den heute zur Verfügung stehenden Quantenprozessoren ein exponentieller Quantenvorteil möglich ist.

Das Potenzial dieser Informationsverarbeitung auf Quantenebene sieht der Informatiker vor allem bei Problemen quantenmechanischer Natur. Als Beispiele nennt er etwa die Photosynthese, die aufgrund der dabei auftretenden Quanteneffekte noch unverstanden sei, das Design neuer pharmazeutischer Wirkstoffe, wo ebenso quantenmechanische Effekte wichtig seien, oder die Proteinfaltung.